2025/03/12

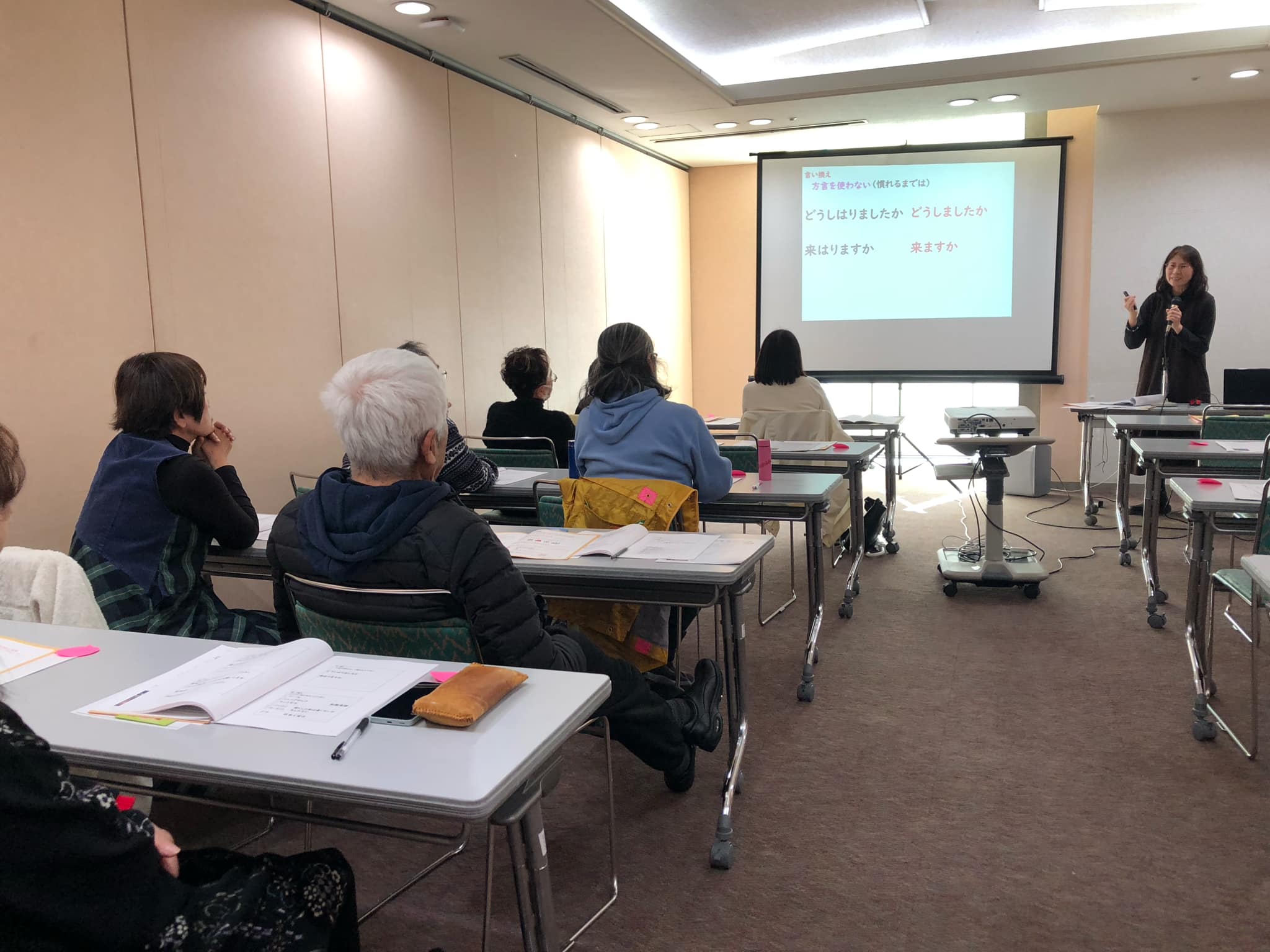

2025年2月24日(月・祝)「やさしい日本語」の使い方って?(研修会第2回目)

日時:2025年2月24日(月・祝) 午後1:30~3:30

場所:ガレリア2階 研修室

講師:宮島みどりさん(「やさしい日本語」を広める会代表

タイトル:「やさしい日本語」の使い方って?

伝わる日本語のコツは?

ワークショップでやってみましょう

主催:オフィス・コン・ジュント

共催:亀岡国際交流協会

支援:令和6年度京都府地域交響プロジェクト交付金事業

参加者:13名

研修会の内容

目標:

1.「やさしい日本語」の概要を理解する。

2.外国につながる方たちとのコミュニケーションに活かしていただくこと

流れ:

13:40 ①「やさしい日本語」心がまえ

13:55 ②「やさしい日本語」のコツと練習

③AI翻訳ツールについて

14:35 ④グループワーク

⑤感想・気づきの共有など

(1)「やさしい日本語」心がまえ

①学校のおたよりはむずかしい。→話しやすい雰囲気をつくる

②日本のあたりまえは、ほかのところのあたりまえではない。(いい、悪いではない。)

③わかりやすく書く。(不要な情報はカットする。)

(2)「やさしい日本語」のコツと練習

①「やさしい日本語」に正解はない。

*紙にかく

*~です。~ます。~してください。

*言い換え:別のことばで言い換える。

*やさしいことばを使う。カタカナ語は気をつけて使う。

*具体的に言い換える。例:お買い得です。

*オノマトペは使わない。

②さらにわかりやすくするコツ

*漢字にふりがなをつける。

*写真やイラストを入れてわかりやすく

*二重否定は使わない。例:「通れないことはないです。」

(3)AI翻訳ツールについて

*AI翻訳にも得意・苦手がある。

(4)グループワーク(通常のおたよりを「やさしい日本語」で書き換える)

①グループで相談して書き換え方を考える。

*2種類のお知らせの変換練習

「カウンセラー派遣のお知らせと遠足のお知らせ」→やさしい日本語に変換

②変換の成果、講師の変換例を皆で共有(変換例が正解というわけではない)

参考例として学年便りを配布(イラストや図で例を見せることでわかりやすくする。)

(5)感想や気づきの共有など

*自己紹介と感想

*アンケートに答える

参加者からのことば

R・Aさん:南丹市で国際交流の仕事をしていた。文化庁地域コーディネーターなど現在はフリー。日本語教育もふくめ、頼って来る人が多い。「やさしい日本語」にもいろいろなやり方があると知った。

K・Aさん&Tさん:久御山町で日本語教室を開催。8年前に大阪から京都に。外国につながる子どもの学習に課題を感じて居る。

M・Sさん:小学校教員をしていた。ひまわり教室の指導者

K・Iさん:篠町で高齢者や保育園の運営をしている施設で理事長。あゆみ保育園や上西山保育園なども。保育園にも外国につながる子どもたちも増えて来ている。個別の説明なども必要になって来ている。園児は400名。

W・Lさん(中国出身で、来日して18年。日本語学校や大学も日本で卒業。子どもを出産し、保育園に入ってから、近くに聞く人もいなくて、書いてあることがわからないなど大変だった。プリントや持ち物も多く、文書で書く事が必要な事も多い(委任状など)。最初は、相談できる場所があるとありがたい。現在は、京都市で仕事をしている。

R・Sさん:元教員で、ひまわり教室の指導者

N・Fさん:市役所職員・京都で英語での観光ボランティアなども。

C・Mさん:保育士・外国出身の家族も増えて来ている(例:ベトナム出身の母親・22才児) 保育園にも外国語の支援員が必要になって来ている。(東部保育園)

M・Kさん:ミャンマー出身で、22年前に来日。多文化共生に興味があり、4月から龍谷大学の3回生に転入予定

児嶋きよみ:オフィス・コン・ジュント主宰 ひまわり教室(月に2回 ガレリア3階の教室で、小学生や、中学生、高校生の学習支援教室を開講:子ども7、8名 指導者:12名ほど) Global Sessionを1999年から開催(月に1回)(児嶋きよみ ホームページに各回のレポートあり)

研修担当者(宮島)感想

・今回の研修は、もともと外国につながりのある人と日常的に接していて、よいコミュニケーションをとることに心を砕いている方たち、「やさしい日本語」の意義をすでにご存じの方が多く、研修内容に協力的で、講師としては皆さんに助けられました。

ただ、教育現場でまだあまり外国につながりのあるご家族とのコミュニケーションに積極的になれない、忙しい業務の中でどう対処していいか?と思ってられる方々にこそ、お伝えできればいいなという気持ちはあります。

・保育現場の方がおられて、「施設ではすべてお知らせはアプリを通しで、紙媒体はもう使っていない。外国の保護者にどの程度伝えられているのかは不安に感じている」と 言っておられたのが心に残っています。その状況について悩んでおられるようで、すぐ適切なアドバイスができなかったことを申しわけなく思っています。紙媒体であれ、他の方法であれ、それがかなり配慮されたものであっても、最後は直接のコミュニケーションで確認ができること、相手の方が気軽に聞ける関係性が大切なんだろうと思います。

・研修参加者に外国の方、外国人保護者の方がおられて、こちらでは気づきにくかったこと、例えば、「空っぽの水筒を持ってきちゃうかもしれないので、お茶を入れた水筒」などについて言っていただいたことは勉強になりました。たとえイラストが描いてあっても、もう一つわかりにくい、気軽に教えてもらえる人がいるとありがたいといったことも言っておられましたね。育ってきた社会文化の背景が違うと ということだと思いますが、そういう役割をひまわりや日本語教室の方が担っていて、現場の先生方とつないでられることの意義深さを改めて感じていました。